Au jardin

En quelques dates pour se rencontrer et vous présenter nos produits

Fête des plantes

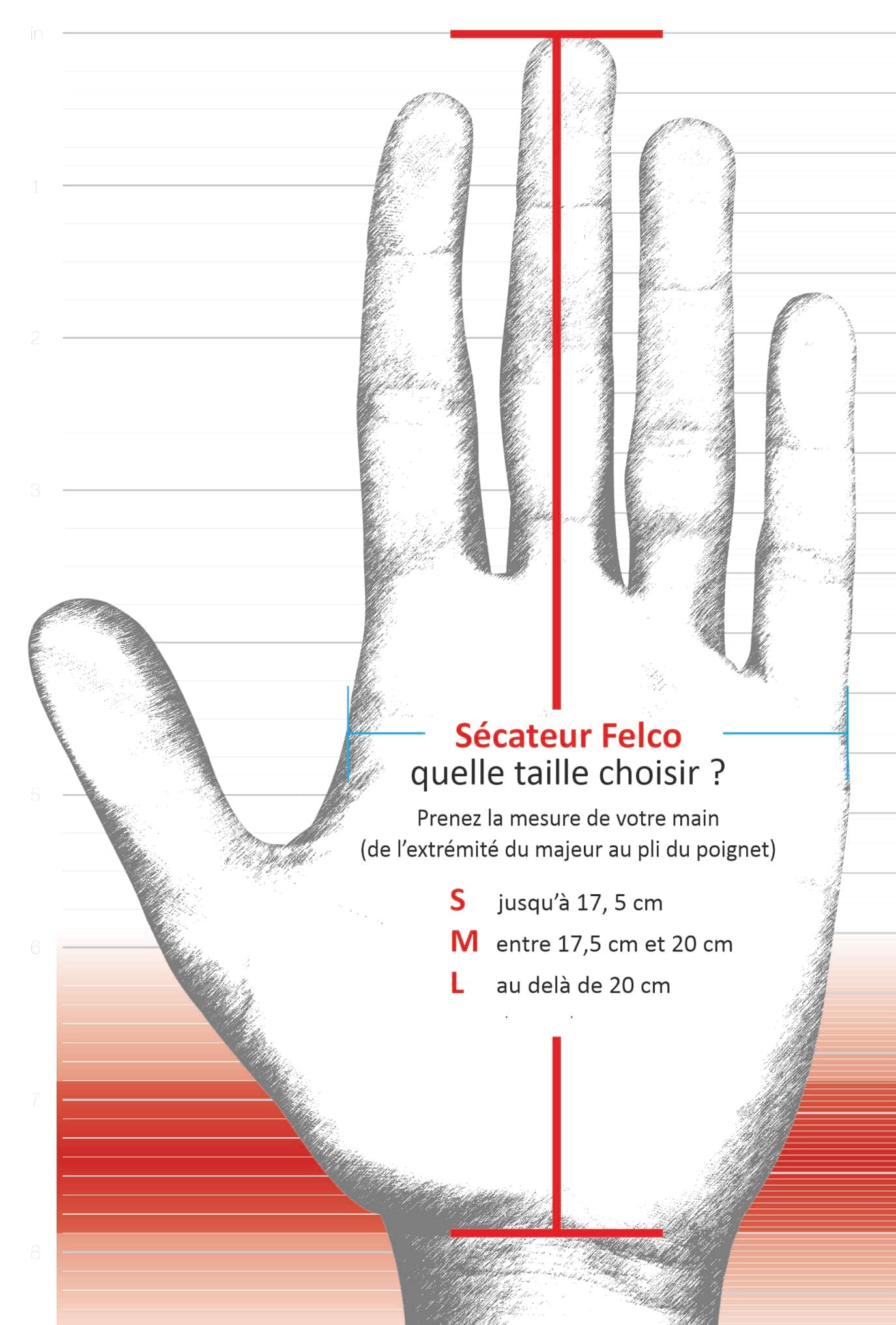

26, 27 & 28 avril 2024, profitez de notre service d'entretien offert pour votre sécateur Felco

Au jardin

Un magnolia caduque à grandes feuilles, floraison juin : Magnolia obovata

Au jardin

C’est en Auvergne, dans le département de la Haute-Loire, une tenture flamande du 16ème siècle désormais restaurée après 6 années de minutieux travaux.

Au jardin

Pour vous mettre sur la piste, voici quelques indices … Il est joyeusement passionné de jardin, de botanique, auteur et animateur de télévision. Il devient l'ambassadeur de Felco gamme de sécateurs qu'il connait bien et entreprise dont il partage les valeurs : solidité, précision et fiabilité!

Au jardin

Parmi un amas de broussailles, quelques perles de sang brillaient étrangement. Après avoir dégagé tout ce qui l’emprisonnait, un curieux petit rosier apparut, avec des hampes portant des grappes de petits boutons très fermés d’un rouge éclatant...

Au jardin

Deux grands rendez-vous en Île de France à noter dans votre calendrier de rentrée où nous pourrons nous rencontrer.